4月19日,全球首個(ge) 人形機器人半程馬拉鬆賽在北京舉(ju) 行。在21.0975公裏的賽道上,首次“人機共跑”,來自高校、科研機構、企業(ye) 的20支機器人隊伍參賽,其中有身高1.8米、步幅較大的“天工”,有身高82厘米、小巧靈活的“小海”,還有能續航6小時的“行者二號”。

2025年4月19日,一台機器人在人形機器人頒獎儀(yi) 式上托舉(ju) 著獎牌走向獲獎機器人選手和技術團隊。

當日,2025北京亦莊半程馬拉鬆暨人形機器人半程馬拉鬆舉(ju) 行。新華社記者 李賀 攝

北京經開區管委會(hui) 副主任梁靚表示,以往人形機器人多在實驗室等封閉環境定點測試,而此次馬拉鬆賽是對人形機器人綜合場景適應能力的係統性檢驗。通過這場“極限測試”,人們(men) 關(guan) 心機器人如何實現從(cong) 短途行走到馬拉鬆競賽的技術跨越。

此前的蛇年春晚上,10多台宇樹機器人身著花棉襖登上舞台,與(yu) 真人舞者一起扭秧歌、轉手絹,引起廣泛關(guan) 注。人們(men) 驚呼,人形機器人來到普通人生活了。

圍繞人形機器人的投資正在升溫。北京、上海、深圳等10多個(ge) 地方政府已建立億(yi) 元以上規模的產(chan) 業(ye) 基金。從(cong) 事具身智能的企業(ye) 數量在增加,融資規模不斷提高。

造一台像人一樣的機器,是人類由來已久的憧憬。從(cong) 古書(shu) 《列子·湯問》中偃師造“人偶”的記載到20世紀早期出現“人形”外殼與(yu) 機械裝置的簡易結合體(ti) ,從(cong) 中外科幻作品裏的各種機器人到1973年世界上第一台人形機器人WABOT-1在日本早稻田大學誕生,人們(men) 對人形機器人的探索從(cong) 未停止。近半個(ge) 世紀以來,這一行業(ye) 發展起起伏伏,世界各國推出多種人形機器人,但總體(ti) 發展較慢。

如今,為(wei) 什麽(me) 人形機器人的發展會(hui) 突然加速?

(一)機器人頻頻吸睛

“每走幾步就能遇上一個(ge) 人形機器人。”3月底,參加中關(guan) 村論壇年會(hui) 的多位嘉賓表示,“感覺到了科幻片現場”“提前進入未來社會(hui) ”。

10多家企業(ye) 的近百台人形機器人攜手“上崗”論壇,活躍在迎賓、交流、主持、表演等場景:

在開幕式表演太極的“誇父”,身高1.7米,體(ti) 重55公斤,是樂(le) 聚通研結合樂(le) 聚(深圳)機器人技術有限公司的“人形本體(ti) ”與(yu) 北京通用人工智能研究院的“智能大腦”打造而成。它還是迎賓機器人,為(wei) 公眾(zhong) 解答疑問、提供講解和指引服務等,碰到有人問路還能為(wei) 其帶路。

在今年機器人足球世界杯德國公開賽獲得冠軍(jun) 的“清華火神隊”T1機器人,承擔四項任務:開幕式上表演集體(ti) 俯臥撐和一秒起身等高難度動作,在展館內(nei) 表演足球賽和特技,當迎賓引導,以及主持分論壇。

從(cong) 春節至今的兩(liang) 個(ge) 多月裏,社交媒體(ti) 上隔三差五就會(hui) 出現人形機器人的爆款視頻,展示前空翻、後空翻、騎自行車等絕技,以高難度動作和擬人化互動刷新人們(men) 對具身智能的認知。

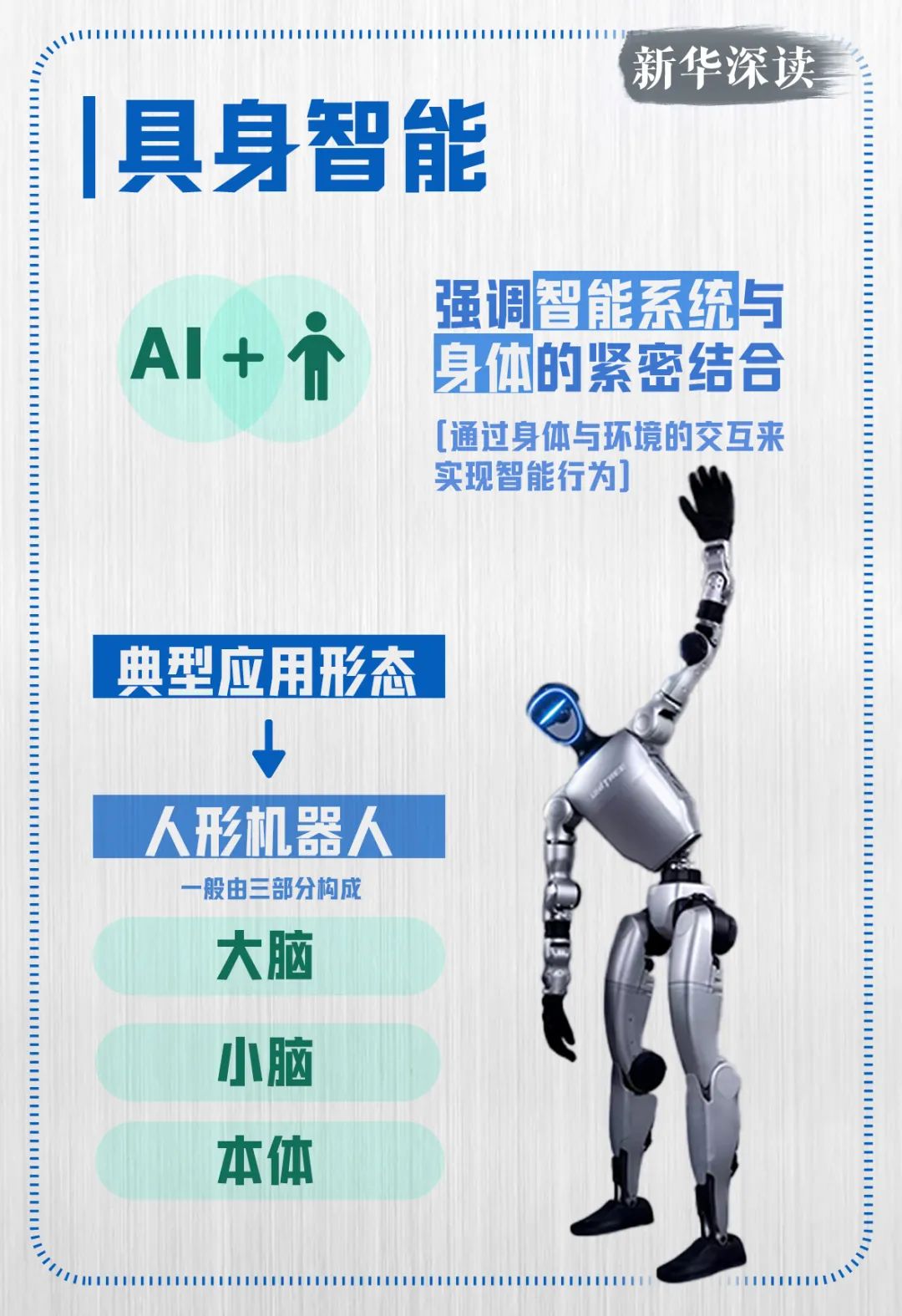

具身智能,是近年進入公眾(zhong) 視野的新詞匯。它強調智能係統與(yu) 身體(ti) 的緊密結合,通過身體(ti) 與(yu) 環境的交互來實現智能行為(wei) 。與(yu) 其區別的概念是無身體(ti) 的智能,比如,沒有物理身體(ti) 、完全依賴於(yu) 計算和數據處理來實現智能行為(wei) 的聊天機器人。

人形機器人是具身智能的典型應用形態之一。今年全國兩(liang) 會(hui) 上,政府工作報告明確將建立未來產(chan) 業(ye) 投入增長機製,培育包括具身智能在內(nei) 的未來產(chan) 業(ye) 。

一些工廠、大學、科研機構、人工智能公司等正在率先使用人形機器人。

今年以來,來自深圳的優(you) 必選和樂(le) 聚宣布其機器人進入汽車工廠進行實訓。

人們(men) 從(cong) 優(you) 必選最近發布的視頻裏看到,在極氪汽車工廠,兩(liang) 台高1.72米的機器人Walker S1麵對麵站著,它們(men) 同時向對方點了點頭,隨後張開手臂,協同搬運一個(ge) 長1.2米、寬50厘米、高40厘米的物料盒。旁邊還有機器人用“靈巧手”把零件放進盒子。

樂(le) 聚公司創始人冷曉琨說,公司的機器人“誇父”在多家汽車廠實訓兩(liang) 個(ge) 任務——搬運箱子和分揀零配件。

“機器人的工作效率約為(wei) 熟練工人的70%。”冷曉琨說,機器人還幹不了像打精密螺絲(si) 等高級技工承擔的複雜工作,而是幹繁重、泛化性強、高度重複的活,如搬運大小、顏色、重量、尺寸各不相同的箱子,分揀不同形狀的零配件等。

“我們(men) 去年在車廠調研發現,自動化設備已承擔80%以上工作,但在‘最後一公裏’比如整裝車間最後一條生產(chan) 線還依賴人力,已有的機械臂、輪式機器人等設備沒法完成,這樣人形機器人就是合適的解決(jue) 方案。”冷曉琨說。

3月,東(dong) 風柳汽宣布采購部署20台優(you) 必選人形機器人,計劃上半年完成交付,這將是人形機器人首次批量進入車廠。

“工業(ye) 製造是我們(men) 最看重的,能夠切切實實幫助客戶解決(jue) 實際問題。”優(you) 必選創始人周劍表示,今年優(you) 必選的目標是生產(chan) 約1000台人形機器人,進入真實場景采集更多數據,為(wei) 下一步更大發展做準備。

最近,優(you) 必選還聯合北京人形機器人創新中心,發布30萬(wan) 元以下的全尺寸科研級人形機器人“天工行者”。

暫未打算讓機器人進工廠的宇樹科技,近期在京東(dong) 、速賣通等海內(nei) 外電商平台陸續“上新”。宇樹產(chan) 品有兩(liang) 類:四足機器狗主要麵向C端消費者,人形機器人主要麵向開發者。

宇樹產(chan) 品在海外銷售持續火熱。不久前在西班牙的世界移動通信大會(hui) 、美國的英偉(wei) 達開發者大會(hui) 上,宇樹科技打出的機器人銷售橫幅引人矚目。宇樹市場總監黃嘉瑋表示,去年宇樹人形機器人銷售到100多個(ge) 國家與(yu) 地區,核心用戶是大學、科研院所、科技AI公司等。用戶在宇樹硬件上做二次開發。

國內(nei) 已有近30所高校購買(mai) 宇樹人形機器人,用於(yu) 教學和研究。上海大學工程技術訓練中心教師曾令棟說,他們(men) 圍繞機器人做三方麵開發,包括實現複雜環境下的行走奔跑跳躍,訓練機器人感知環境後進行定位導航,提升機器人的自主決(jue) 策和認知智能。

除了進入工廠、大學、科研領域外,還有人形機器人在進入特種行業(ye) 。比如,南方電網廣東(dong) 電網公司牽頭研發的電力特種人形機器人,可承受零下40℃極寒和80℃高溫,已投入應用,在深山老林精準查找故障點。

全國多地圍繞人形機器人的產(chan) 業(ye) 布局在加速。據了解,目前北京、上海、深圳、重慶等10餘(yu) 個(ge) 地方政府已建立和籌備建立產(chan) 業(ye) 基金,重點投向機器人本體(ti) 、產(chan) 業(ye) 鏈零部件、產(chan) 業(ye) 鏈創新應用等領域。北京、深圳有10餘(yu) 家企業(ye) 發布人形機器人產(chan) 品,上海、杭州、廣州等地企業(ye) 也競相發布。

在投資界,機器人公司熱度日益升溫。據創業(ye) 投資和新興(xing) 科技行業(ye) 數據服務商IT桔子數據顯示,今年前3個(ge) 月,具身智能賽道的50多家企業(ye) 獲得超60億(yi) 元融資。

(二)加速因何而起?

1973年,日本早稻田大學推出世界第一款全尺寸人形機器人WABOT-1,渾身纏滿電線,每走一步需要45秒,每次隻能走10厘米,笨重緩慢。

本世紀初,日本本田公司發布一款酷似太空宇航員的人形機器人ASIMO(阿西莫),能上下樓梯,聽懂語音指令。2013年美國波士頓動力公司發布的人形機器人Atlas在跑步機上健步如飛,還能跳躍、旋轉、翻滾等,它為(wei) 災難現場而設計,目標是在化學泄漏、建築倒塌等危險區域替代人類完成開關(guan) 閥門、搬運等任務。

盡管在技術上取得顯著進步,但2018年日本本田公司宣布停止對ASIMO機器人的開發。波士頓動力公司的Atlas機器人雖然運動控製等能力廣受好評,但由於(yu) 價(jia) 格高、維護困難等限製其實際應用,波士頓動力公司則被多次轉賣。

此後,人形機器人行業(ye) 一度陷入沉寂。直到近年來,人形機器人突然加速發展。為(wei) 什麽(me) ?

“長期以來機器人開發以編程為(wei) 基礎,2022年AI大模型問世,能模擬人類的大腦,具有泛化遷移等能力,推動人形機器人這一新物種的發展。”北京航空航天大學機器人研究所名譽所長王田苗解釋到。上世紀90年代,他研製出第一代醫療機器人。

浙江人形機器人創新中心主任、浙江大學教授熊蓉表示,傳(chuan) 統機器人研究範式依賴於(yu) 對人類運動肌理的數學建模,並通過尋求最優(you) 解來實現功能。這種方式高度依賴人類專(zhuan) 家的經驗,存在泛化能力不足的局限性,難以實現舉(ju) 一反三的智能。

“我們(men) 過去應用人工智能技術時,主要集中於(yu) 感知層麵的功能開發,如語音交互和視覺識別,這使得機器人隻能執行預設程序的特定任務。”熊蓉指出,“隨著新一代人工智能技術的發展,我們(men) 現在可以通過大規模數據采集和神經網絡訓練,讓機器人掌握更多隱性知識,這為(wei) 研究開辟了新路徑。”

人工智能賦能機器人,也是產(chan) 業(ye) 界的共識。

在沈陽新鬆機器人自動化股份有限公司總裁張進看來,近來對人形機器人推動最大的力量,就是新一代人工智能。他上世紀90年代初進入中國科學院沈陽自動化所,專(zhuan) 注於(yu) 機器人研發,企業(ye) 在行業(ye) 中率先上市。

張進說,他們(men) 公司也曾嚐試搞人形機器人,行走、肢體(ti) 動作等不是技術難點,最大問題是造出的人形機器人沒有“大腦”。

專(zhuan) 家觀點用通俗的話解釋就是,此前的人形機器人像一個(ge) “提線木偶”,依賴“預先編好的程序”或單一功能的AI,應用場景受限,而大模型的出現讓機器人加速增長智慧,開始真正讀懂環境,自主決(jue) 策交互,打開了應用的廣泛空間。

多名受訪專(zhuan) 家提到2022年發生的一件事:特斯拉正式發布人形機器人Optimus(擎天柱)。馬斯克展示了擎天柱在汽車工廠搬運箱子、抓取金屬棒的視頻,並表示將規模化生產(chan) ,成本可降到2萬(wan) 美元至3萬(wan) 美元間。

“擎天柱接到指令後,不是按傳(chuan) 統的編程執行,也沒有固定的運動軌跡,它能理解指令,自主決(jue) 策,分解為(wei) 多個(ge) 動作實現,這就把機器人的應用上升到一個(ge) 高度,讓大家看到人形機器人的發展方向。”張進說。

清華大學自動化係機器人控製實驗室主任趙明國說,他2001年開始研究人形機器人,一直頭疼的問題是機器人太貴,減速器、驅動器、電機等硬件成本高。特斯拉入局後,以做產(chan) 品和建產(chan) 業(ye) 鏈的方式,把原來車廠的供應商帶進機器人領域,給行業(ye) 帶來全新思路。

人形機器人一般由大腦、小腦、本體(ti) 三部分構成。它的研發有哪些挑戰?

以讓人形機器人接一杯水為(wei) 例——

“大腦”把這一指令拆解為(wei) “杯子是什麽(me) ?握杯子哪個(ge) 位置?水在哪兒(er) ?怎麽(me) 去?接多少水?冷還是熱?”等多層級任務。這一過程中,“大腦”有大量識別、感知、判斷、決(jue) 策等計算,任何一環有疏漏,都會(hui) 讓指令失敗。

而走、拿、倒、遞等具體(ti) 動作,包括如何繞開一個(ge) 擋路的凳子或抬腳邁過廚房門檻,則依靠“小腦”指揮。移動過程中,若突然出現了寵物,還要將信息反饋給“大腦”重新規劃路徑。

今年以來亮相的一些產(chan) 品,正是體(ti) 現了“小腦”“大腦”等技術的進步。

春晚宇樹機器人的表演,被多名業(ye) 內(nei) 人士認為(wei) “小腦發達”,展示了很高的運動控製水平。因為(wei) “小腦”的特點是,其算法高度依賴圍繞機器人硬件采集的數據,對與(yu) 硬件之間的適配度有較高要求。

3月,北京人形機器人創新中心發布全球首個(ge) “一腦多能”“一腦多機”的通用具身智能平台“慧思開物”。

“具身智能在智能化方麵仍處於(yu) 初級階段,行業(ye) 亟需一個(ge) 具備多本體(ti) 兼容性、多場景適應性和強大泛化能力的通用智能平台。”創新中心總經理熊友軍(jun) 說,“慧思開物”就是為(wei) 了替具身智能產(chan) 業(ye) 補上通用軟件係統這塊重要拚圖,助力人形機器人從(cong) 執行單一任務向在複雜環境下自主決(jue) 策和執行任務邁進。

當下,限製人形機器人發展最大的瓶頸仍是“大腦”。業(ye) 界普遍認為(wei) ,關(guan) 於(yu) 通用具身智能大模型這個(ge) 被稱為(wei) 機器人“大腦”的研究才剛剛開始。

哈爾濱工業(ye) 大學計算學部副主任、人工智能學院執行院長張偉(wei) 男及其所在團隊長期從(cong) 事機器腦研究。他說,國內(nei) 外在機器人“大腦”方麵,還未有像大模型那樣突破性的產(chan) 品出現。

“從(cong) 智能化的核心,即大腦的軟件部分來說,目前麵臨(lin) 的最大問題是數據,麵向跨場景的高質量、大規模數據比較缺失。”張偉(wei) 男說。

硬件方麵,張偉(wei) 男表示,專(zhuan) 門麵向機器腦部分的專(zhuan) 用算力芯片還需進一步研發和普及。

星海圖人工智能聯合創始人、清華大學交叉信息學院助理教授許華哲,研究方向聚焦在機器人“大腦”的能力,即具身智能的基礎大模型。

“真正的具身智能基礎大模型,必須讓機器人能夠具備長序列的動作執行能力、語言指令的跟隨能力等,同時靈巧性和泛化性較高。”他常以機器人做飯為(wei) 例,描述他理想中“大腦”能達到的程度。

“我想讓機器人做一道鬆鼠鱖魚,因為(wei) 操作難度足夠大——魚是活的,又滑又黏,還有顆粒狀的鱗片。不僅(jin) 要處理活魚,還得會(hui) 改刀、油炸、炒糖色、澆汁、擺盤等,如果一個(ge) 機器人能完成這些,證明它的智慧程度非常高。”許華哲說,他一度把這當成“一輩子的目標”。最近一年多,隨著資本、人才不斷湧入這個(ge) 領域,許華哲變得比較樂(le) 觀。不過即便如此,他仍然覺得至少需要十幾、二十年才能吃到機器人做的這道菜。

最近,人形機器人端茶倒水、在葡萄上穿針等視頻在社交媒體(ti) 廣泛傳(chuan) 播,不少人由此認為(wei) :很快可以買(mai) 一台機器人當保姆了。

當記者把“人形機器人什麽(me) 時候能進入家庭”的問題提給多名業(ye) 界專(zhuan) 家時,他們(men) 的態度普遍謹慎,表示人形機器人能做一些複雜的動作,並不意味著它們(men) 能進入家庭,能動與(yu) 能做之間還有巨大的鴻溝。

“具身智能爆發性成長依賴於(yu) 軟件大模型、數據合成訓練、芯片算力等。”王田苗說,大模型最初通過問問題把自己訓練成“文科生”,再通過學計算、分析、推理,訓練自己成“理科生”,接下來大模型要訓練自己成為(wei) “工科生”,要有知識、懂技能、會(hui) 操作,並且和人協作。他估計兩(liang) 三年後會(hui) 出現具身智能的各種應用,2035年以後人形機器人可能成為(wei) 主角。

“人形機器人目前要進入家庭場景還很困難。”熊蓉認為(wei) ,3到5年可能在一些特定場景開始落地,要具備通用性則需要7到10年。

北京鋼鐵俠(xia) 科技有限公司創始人張銳的團隊,2021年入選參與(yu) 中國宇航員人形機器人項目。他坦言:“相比進太空,人形機器人要進家庭完成任務,難度會(hui) 更高,周期會(hui) 更長。”

張銳解釋說,家是一個(ge) 複雜的環境,有老人、小孩和貓狗,地麵有地毯、地板、地磚、水泥等,平整度不一樣,人形機器人走在不同地麵摩擦力不一樣,有傾(qing) 倒風險。一塊100多斤的鋼鐵,無論砸到人還是寵物,都是傷(shang) 害。“從(cong) 這個(ge) 角度看,進入家庭的人形機器人,不能是現有機械、電子結構的堆疊,而要以新材料通過化學變化形成新一代的肌肉、骨骼等。”

在冷曉琨看來,未來進入家庭的人形機器人,必須像家電一樣便宜、像博士一樣聰明。

“很多人已經看到它會(hui) 像家電一樣便宜這個(ge) 趨勢,因為(wei) 本體(ti) 和‘小腦’技術已經有了,成本降低隻是一個(ge) 時間問題,但怎麽(me) 讓機器人像博士一樣聰明,把AI智能運用到本體(ti) 上是研究的難點。”冷曉琨說。

(三)中國製造優(you) 勢

上海東(dong) 南的臨(lin) 港和奉賢區交界處一個(ge) 工業(ye) 園區,上海智元新創技術有限公司一期工廠坐落於(yu) 此,這裏也被業(ye) 界稱為(wei) 上海首座人形機器人的量產(chan) 工廠。

之所以被稱為(wei) “量產(chan) 工廠”,是因為(wei) 今年1月,智元第1000台通用具身機器人下線,其中包含731台雙足人形機器人“遠征A2”和“靈犀X1”,還有269台輪式通用機器人。

記者看到工廠分兩(liang) 層:一樓是生產(chan) 和組裝,二樓是整機測試。與(yu) 很多高度自動化的無人工廠不同,這裏大部分環節都有工程師或技術人員參與(yu) 。

“就像人有200多塊骨骼一樣,A2全身有400多個(ge) 零部件。”智元合夥(huo) 人、具身業(ye) 務部總裁姚卯青說,機器人不是組裝在一起就完成,而隻是剛剛開始。為(wei) 了避免之後行走不穩或摔倒,它必須經過一道又一道的分項測試,比如單腿負重30公斤的深蹲,要進行2000次以上的測試。

姚卯青表示,工廠去年7月投產(chan) ,目前的上百名工人主要來自人工智能和汽車行業(ye) ,均在質量體(ti) 係、生產(chan) 運營體(ti) 係、供應鏈管理方麵有一定的經驗和專(zhuan) 業(ye) 能力,為(wei) 每一個(ge) 站起來、穩步走的機器人“保駕護航”。

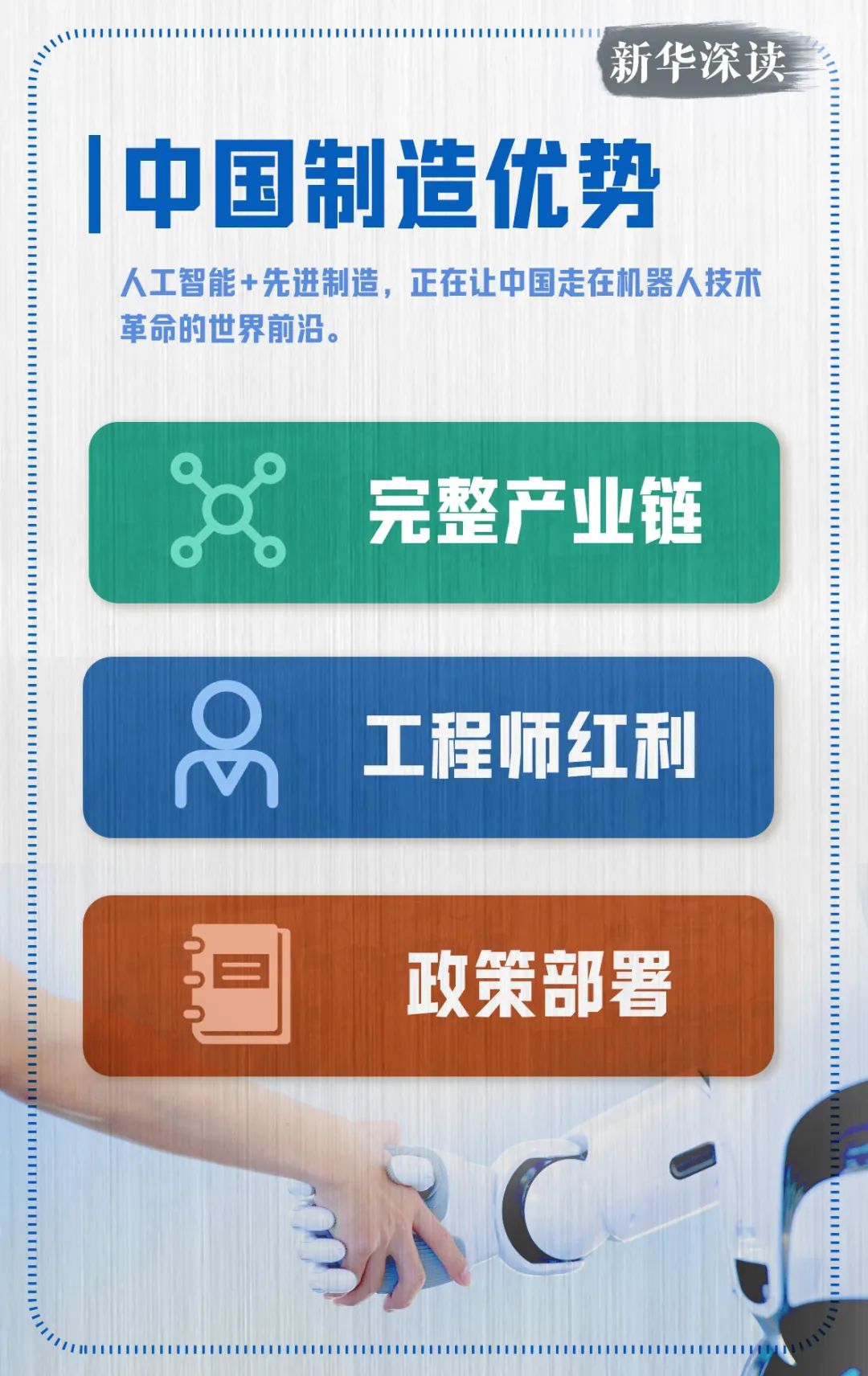

知名投資銀行摩根士丹利不久前發布的《人形機器人100:繪製人形機器人價(jia) 值鏈圖譜》報告顯示,上市公司百強中亞(ya) 洲占73%,而中國占56%。

“中國繼續在人形機器人領域取得最令人印象深刻的進展,初創企業(ye) 正受益於(yu) 成熟的供應鏈、當地應用的機會(hui) 以及國家的大力支持。”摩根士丹利報告稱。

除了人形機器人初創企業(ye) ,還有兩(liang) 類企業(ye) 在入局研發人形機器人:一類是領先的科技企業(ye) ,如華為(wei) 、科大訊飛等,它們(men) 從(cong) 人工智能角度切入,為(wei) 機器人提供“智能”;另一類是新能源車企,如小鵬、小米等,主要基於(yu) 人形機器人和智能汽車在電池、芯片、傳(chuan) 感器等供應鏈上可以遷移,在自動駕駛技術和AI模型的應用上有相似之處。

“人形機器人雖然最早出現在國外,但真正產(chan) 業(ye) 化落地最可能是在中國,因為(wei) 中國有非常完整的產(chan) 業(ye) 鏈,所有需要的核心零部件和技術都有團隊研究。”張進表示,在每個(ge) 關(guan) 鍵領域都會(hui) 出現一些領先公司,有的專(zhuan) 注做“大腦”,有的擅長做雙足、胳膊等,大家會(hui) 合力形成一個(ge) 完整健康的產(chan) 業(ye) 生態。

小鵬汽車創始人何小鵬表示,公司在機器人領域研究已超過5年,目前重點研發“大腦”所需的物理世界大模型,現在的人形機器人接近自動駕駛L2初級階段,期望盡早實現可量產(chan) 並有商業(ye) 價(jia) 值的L3能力。

東(dong) 吳證券一份報告認為(wei) ,2025年的人形機器人產(chan) 業(ye) 堪比2014年的電動汽車產(chan) 業(ye) 。隨著國內(nei) 量產(chan) 的開始,即將開啟10年的發展大周期。

“中國電動汽車產(chan) 業(ye) 發展一個(ge) 重要特點,是打通了與(yu) 消費電子的供應鏈,以人形機器人為(wei) 代表的具身智能產(chan) 業(ye) 發展正在借鑒這一經驗。”香港科技大學教授、東(dong) 莞鬆山湖機器人產(chan) 業(ye) 基地發起人李澤湘說。

“中國有潛力在人形機器人領域複製電動汽車行業(ye) 的顛覆性影響。不過,這一次的顛覆性影響可能遠遠超出單一行業(ye) ,可能會(hui) 改變勞動力本身。”美國消費者新聞與(yu) 商業(ye) 頻道一篇報道引用美國半導體(ti) 研究谘詢公司分析師雷克·克努特森的觀點。

我國機器人行業(ye) 發展幾十年,在工業(ye) 、服務等領域積累大量技術和客戶,為(wei) 人形機器人發展奠定基礎。

去年,我國工業(ye) 機器人市場銷量超過29萬(wan) 台,在汽車和電子行業(ye) 應用程度最高。醫療機器人、掃地機器人、陪伴機器人等也大量進入醫院、家庭。

主營工業(ye) 機器人的廣東(dong) 拓斯達科技股份有限公司創始人吳豐(feng) 禮表示,他們(men) 密切關(guan) 注人形機器人的發展,正在做相應的技術儲(chu) 備。“我們(men) 未來開發人形機器人的底氣,就在於(yu) 企業(ye) 已擁有20多萬(wan) 家製造業(ye) 客戶,研製出的人形機器人產(chan) 品可以第一時間給現有客戶應用。”

張進也表示,新鬆20多年來一直聚焦工業(ye) 機器人,積累豐(feng) 富的工業(ye) 知識和經驗。一旦工業(ye) 領域出現人形機器人的大量應用場景,新鬆目前的人形機器人團隊可以迅速跟進。

業(ye) 界普遍認為(wei) ,工程師紅利是我國發展人形機器人的重要優(you) 勢之一。

我國40多年來持續投入高等教育,已培養(yang) 出全球規模最大、結構最完整的工程師隊伍。國務院發展研究中心的報告顯示,我國工程師總量從(cong) 2000年的521萬(wan) 人增加到2020年1765.3萬(wan) 人,具有年輕化等特點。中國工程院2021年報告顯示,我國每年工科畢業(ye) 生總量超過世界工科畢業(ye) 生總數的1/3。

高校機器人專(zhuan) 業(ye) 培養(yang) 的高素質人才,為(wei) 人形機器人產(chan) 業(ye) 發展做好人才儲(chu) 備。20世紀80年代,一些高校依托於(yu) 自動化、機械工程、計算機等學科,成立機器人的研究機構。比如,1986年,哈爾濱工業(ye) 大學成立機器人研究所,後來發展為(wei) 機器人技術與(yu) 係統國家重點實驗室。

隨著人工智能和機器人產(chan) 業(ye) 的興(xing) 起,2016年教育部批準 “機器人工程”作為(wei) 本科專(zhuan) 業(ye) ,至今已有超過300所高校開設機器人工程本科專(zhuan) 業(ye) 。

政策層麵,從(cong) 國家到地方均對人形機器人產(chan) 業(ye) 發展有著清晰定位,並明確加速部署。

工信部2023年印發的《人形機器人創新發展指導意見》提出,人形機器人有望成為(wei) 繼計算機、智能手機、新能源汽車之後的顛覆性產(chan) 品。

去年,工信部等七部門印發《關(guan) 於(yu) 推動未來產(chan) 業(ye) 創新發展的實施意見》,人形機器人排在“創新標誌性產(chan) 品”專(zhuan) 欄第一位。

從(cong) 地方看,北京、上海、深圳、杭州等地已出台支持機器人或具身智能等產(chan) 業(ye) 的政策。

人形機器人通往未來的路徑已日漸清晰,需要合力加速技術爆發點的到來。人工智能+先進製造,正在讓中國走在機器人技術革命的世界前沿。

人形機器人會(hui) 在哪些領域率先應用?

工信部指導意見提出三方麵場景:服務特種領域需求;打造製造業(ye) 典型場景;加快民生及重點行業(ye) 推廣。

專(zhuan) 家表示,一些條件惡劣、場景危險的作業(ye) ,比如民爆、救援等,就需要人形機器人,可以降低工作危險性。

雖然汽車、3C等製造業(ye) 是提升人形機器人工具操作與(yu) 任務執行能力的重要場景,但目前國內(nei) 外進廠實訓的人形機器人,承擔的仍是簡單任務,效率均不及一般工人。

例如,美國Agility Robotics公司負責人表示,工廠中的搬運是人形機器人最匹配的應用場景,其機器人Digit目前的電池隻能支持連續工作1.5小時,之後要充電1.5小時,這決(jue) 定目前人形機器人工作效率遠低於(yu) 工人。

業(ye) 界人士普遍認為(wei) ,人形機器人未來要進入更廣泛的真實應用,必須先進入“職業(ye) 技能培訓學校”。

上海智元機器人的數據采集中心就是這樣一所學校。約4000平方米的空間裏,搭建餐廳、奶茶店、家居等日常生活場景,上百名數據采集員頭戴VR眼鏡、手持操作手柄,“手把手”教機器人做家務——疊衣服、收拾碗筷、倒茶、送餐、清理桌子、超市收銀……每個(ge) 動作需要機器人重複數百次。

比如,在人類眼中極其簡單的倒水這件事,機器人隻有從(cong) 高質量數據中才會(hui) 理解,往杯子A裏倒還是往杯子B裏倒,杯子被臨(lin) 時移動位置時如何從(cong) 容應對,而不是成為(wei) 搗亂(luan) 或擺爛的“智障”。

智元聯合創始人彭誌輝解釋說,與(yu) 大語言模型需要的文字、圖片、視頻等數據不同,機器人需要去三維世界跟有形物體(ti) 進行交互,這種數據不可能從(cong) 互聯網獲取,隻能通過大量投入人力物力,采集海量真實的機器人交互數據。智元研發團隊有超過一半的人都是在做“大小腦”相關(guan) 的研究,雖然難但必須突破。

除了智元這樣機器人公司開設的訓練場,北京、上海的國家地方共建人形機器人創新中心也建立起人形機器人“技校”。

冷曉琨認為(wei) ,這些訓練場把實際生產(chan) 生活的場景抽象出來,通過人工操作機器人完成任務,采集多維數據,然後將數據輸入具身智能模型,也就是“大腦”進行訓練,成熟後再將模型部署到機器人,使它獲得新技能,這是人形機器人未來兩(liang) 三年發展的核心工作。

不少人擔心“會(hui) 被人形機器人搶飯碗”,記者采訪了解到的實際情況則更加複雜。一名廠長告訴記者,前年招了約900人,去年招了450多人,今年隻招了300人出頭,還存在崗位空缺。很多人寧願送外賣、也不願進工廠。所以不是“機器人一上崗、人類就下崗”,而是確實有些活兒(er) 缺人幹。

熊蓉表示,人形機器人如果得到大規模應用,意味著可以取代人類從(cong) 事危險、重複和乏味的工作,有望解決(jue) 未來社會(hui) 勞動力短缺的難題。

不過,雖然未來人形機器人會(hui) 給人類工作和生活帶來極大便利,但也可能給原有社會(hui) 秩序帶來挑戰,產(chan) 生倫(lun) 理等方麵的風險。專(zhuan) 家警示這不僅(jin) 關(guan) 乎技術和商業(ye) ,更事關(guan) 人類的未來。

人們(men) 會(hui) 擔心機器人不知何時會(hui) 失控,人類的權利在不知不覺中被侵犯,還擔憂機器人的行為(wei) 無法追溯和問責。

中國工程院院士、機器人與(yu) 工業(ye) 自動化專(zhuan) 家王天然認為(wei) ,這些問題的解決(jue) 方式直接決(jue) 定了公眾(zhong) 對於(yu) 機器人及其技術的接受程度。因此如何對機器人的行為(wei) 加以約束,如何引導機器人的行為(wei) 和公共決(jue) 策能夠符合人類的基本價(jia) 值觀,應該成為(wei) 機器人設計者、生產(chan) 者、應用者乃至社會(hui) 管理者都關(guan) 注的問題。

早在80多年前,科幻小說家艾薩克·阿西莫夫提出“機器人三原則”,探討機器人與(yu) 人的關(guan) 係:機器人不得傷(shang) 害人類,或坐視人類受到傷(shang) 害;機器人必須服從(cong) 人類的命令,除非該命令與(yu) 第一原則衝(chong) 突;機器人在不違反第一、第二原則的情況下,必須保護自己。

“阿西莫夫提出的三原則是以規則為(wei) 基礎的決(jue) 策方式,但現實中的倫(lun) 理問題往往是同一原則內(nei) 部發生衝(chong) 突,遠比阿西莫夫三原則複雜得多。”北京大學教授劉哲說。他參與(yu) 編寫(xie) 了《中國機器人倫(lun) 理標準化前瞻(2019)》,這項研究旨在為(wei) 未來機器人倫(lun) 理標準的製定乃至倫(lun) 理法律治理奠定基礎。

劉哲認為(wei) ,盡管人形機器人要具備與(yu) 人相當的自主性還很遙遠,但其自主性會(hui) 給人類社會(hui) 帶來多重倫(lun) 理方麵的挑戰,需要更多的社會(hui) 資源和注意力投入其中研究。

他強調,目前智能機器人的決(jue) 策是一個(ge) “黑箱”,根據具體(ti) 環境變化,依靠算法、數據等做出決(jue) 策和行動。所以,全世界智能機器人相關(guan) 的倫(lun) 理文件,都要提出機器人係統“透明”“可解釋”的原因。在進行倫(lun) 理治理時,不僅(jin) 要在設計機器人環節有倫(lun) 理考量,還要有一個(ge) 具備社會(hui) 共識的倫(lun) 理框架。

“當機器人具備情感交互能力時,可能引發一係列倫(lun) 理問題。”張偉(wei) 男說,需要製定倫(lun) 理規範,進一步明確機器人的工具屬性。

人形機器人代表的不隻是技術突破,也將對人類自我認知產(chan) 生深刻影響。

這場人機共舞才剛剛開始,它的舞步將關(guan) 乎文明未來的律動。

作者:熊爭(zheng) 豔、姚玉潔、龔雯、楊思琪、鄭可意、馬曉澄、郭宇靖

來源:新華觀點

免責申明:文章版權歸原作者所有,如您(單位或個(ge) 人)認為(wei) 內(nei) 容有侵權嫌疑,敬請立即通知我們(men) ,我們(men) 將第一時間予以更改或刪除。